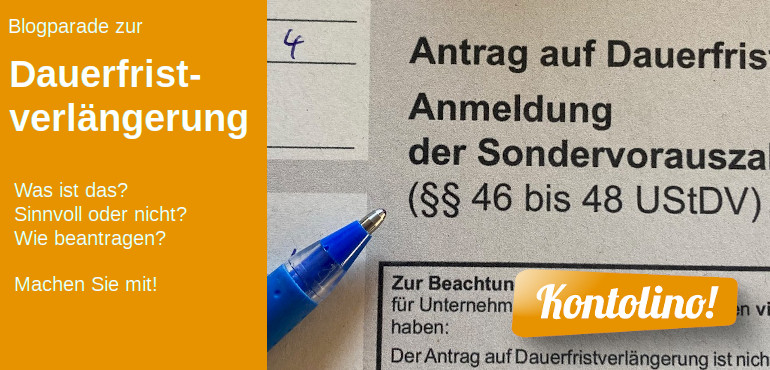

Blogparade: Dauerfristverlängerung – ist das was für mich?

Mit der Dauerfristverlängerung kann man sich die Abgabefrist für die Umsatzsteuervoranmeldung um einen Monat verlängern lassen - aber ist das so sinnvoll, wie es auf den ersten Blick klingt? Haben Sie schon Erfahrungen mit…